2018/03/06、ご自身が頭の大きさで悩まれている男性から、上記のページに関する問い合わせを頂いて回答したのですが、やりとりの内容を補完的にWEBサイトへ追記させて頂くことが重要と感じたので、このページを作成しました。

(※メール内容そのままではなく、わかりやすくまとめるために文章を修正しています)

Q1

自分は頭回りが62.5㎝あり、同じぐらいに頭の大きい人、もしくは自分よりも大きいだろうなと思える人には今のところ出会ったことがありません。ですのでHPにある、頭回り70㎝なんて何かの冗談としか思えないのです。これはドレッドヘアーなどの特殊な髪形の人のことですか?

A1

当店で最も大きかった頭の大きさの方は、63cmほどです。頭囲が70cm以上の方はいらしたことはありません。

冗談と思われてしまう方もいるかもしれませんが、

私はあり得ると考えております。

(そういう方は、おそらくは日常生活に多少なりとも支障のある悩みをお持ちでいらっしゃると思います)

私が対応した経験のある子どもは

3歳にして頭囲60cm以上ある子供でした。

この子も日常生活に支障をきたすレベルで困っていました。

http://hr-prj.org/cases/health02.html

こういう方と同じプロセスとは限りませんが、

成人にも問題が発生している可能性があると思っており、そういう方のお役にも立てたらということで「70cm」とも表記させて頂きました。

(実際に対応したことが無いこといのに記述する行動自体には不誠実な要素がなくもありませんが、もしそういう方がこのページを見つけてくださったなら、できる限りお役に立ちたいと思っております。)

但し、「必ず」「絶対に」当店の施術で改善できる、お役に立てるという保証もできず、そういう方で体調を崩されている方は事前に医療機関へ相談して頂くことが前提となりますが、よければ一度は試してみて頂きたい、というスタンスです。

Q2

また、この方法で本当に頭を小さくできるのか?と不安です。

(※該当ページ↓

【ムラマサ日記】2016/1/28

頭囲63cm⇒59cmに改善

頭が大きい 頭囲が大きい方のお悩み)

当たり前ですが、頭が大きいのは頭蓋骨が大きいからです。

頭蓋骨を小さくすることなど出来ません。

水分で大きくなっているのではありません。

この点で疑問を持ってしまっている人間に説得力のあるご説明が欲しいのですが。

A2

頭蓋骨はセメントのような硬いだけのものではありません。

現実的に、世の中には水分で頭が大きくなる水頭症という病気もあります。

※参考:Google画像検索「水頭症」

あと、発生学的な話もからんできますが、

頭の構造として、頭蓋骨の中に脳が発生したのではなく、

脳の表面に頭蓋骨が形成されたと考えると

見方も変わると思います。

ここで言うところの脳の表面というのは硬膜(内葉)に当たります。

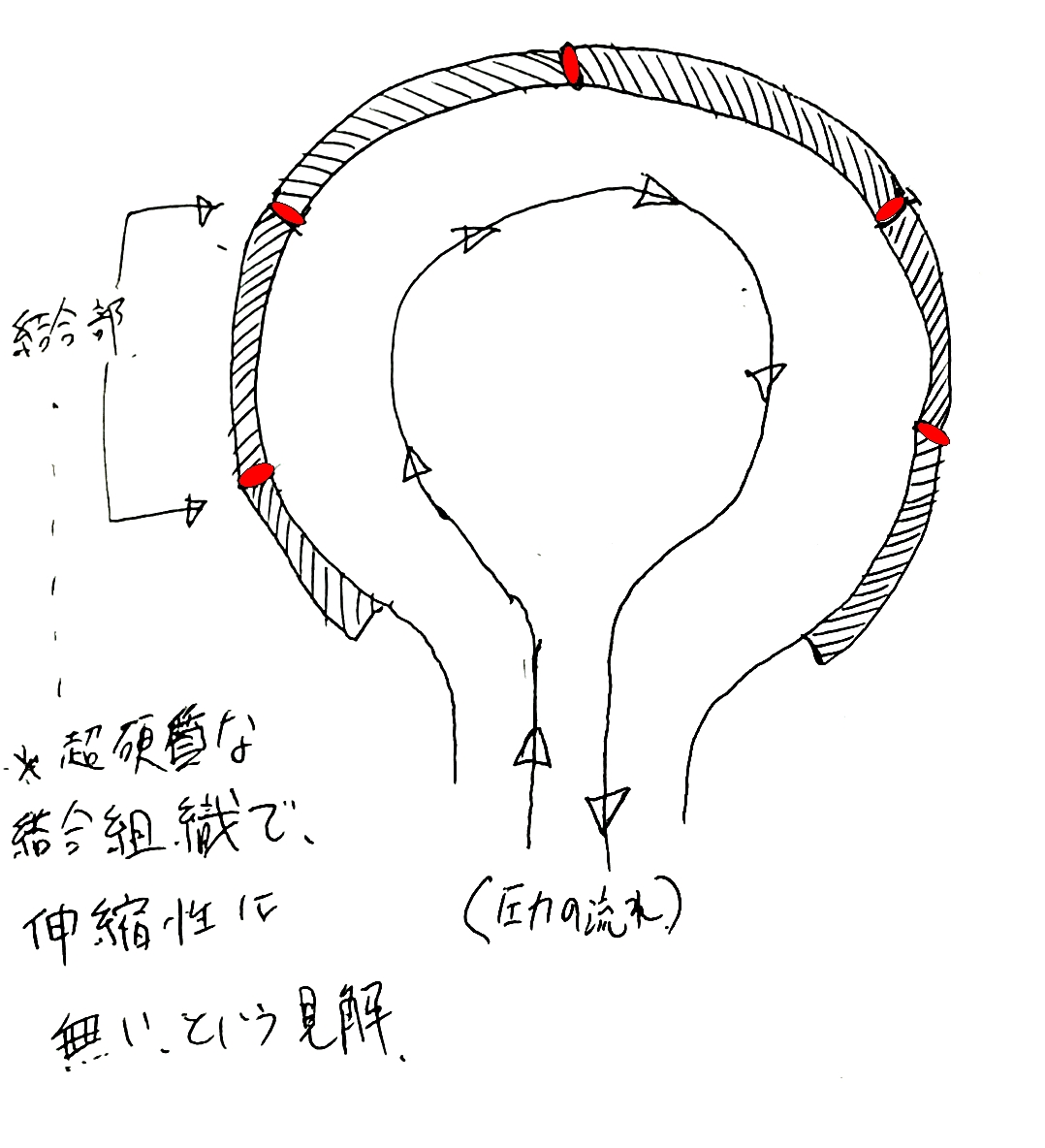

※下記は超即席で手書きしたもののため、

追って修正予定です。電球ではなく、頭蓋骨と硬膜の断面図だと思ってください。

頭蓋骨が動くわけがないと

いう説の一例 |

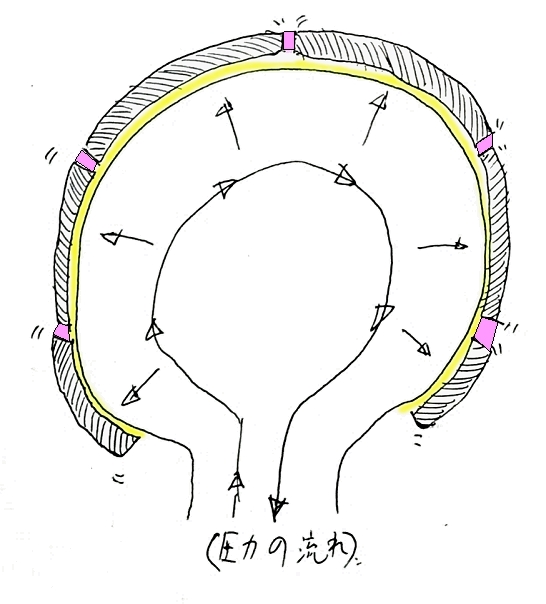

頭蓋骨が動くと

いう説の一例 |

|

|

考え方:

頭蓋骨の大きさは

頭蓋骨の面積・体積のみで決まる。

それ以外の要因は考えない。

|

考え方:

頭蓋骨の大きさは、

頭蓋骨の面積・体積+縫合部分の結合組織の伸び具合で決まる。

それには、脳内の循環の滞りも大きく関与している。 |

頭蓋骨の骨同士は超硬質な結合組織で結び付けられており、そこに伸縮性はない。

|

頭蓋骨の骨同士は柔軟性のある結合組織で結び付けられており、そこに若干の伸縮性はある。

(その結合組織の中に神経や血管が通っている)

また、頭蓋骨のすぐ内側にあり脳を取り巻く丈夫な硬膜(内葉)にも若干の伸縮性がある。

脳内を流れる血流は一定ではなく、脳脊髄液などその他の体液量も流動的で一定ではない。

脳内の体液総量が多いときには内側から外側に向けての圧が発生し、若干だが脳・硬膜が膨らみ、縫合の結合組織も伸びる。脳内の体液総量が少ないときには逆に伸びていた分の硬膜、縫合の結合組織も縮む。

|

※ぱっと思い浮かぶ範囲で上記記載しました。

その他細々ありますがキリがないので、ここでは割愛します。

ムラマサがオススメする一般の方向けの頭蓋骨矯正関係の書籍は、

「もうひとりのあなた―頭蓋仙骨治療法 体性感情解放法」

と

「クレニオ・セイクラル・セラピー―ナチュラル・ヒーリングの試金石」

です。

大変読みやすいので、ぜひ一度読んでみて頂きたいです。

本当は、「頭蓋仙骨治療」がいいのですが、専門書なので解剖学関係の知識がないとちょっと読むのが大変かもしれません。(それでも大変わかりやすく面白い本だとは思います)

あとは、理屈がどうあろうが実際に動くものは動くし変わるものは変わるし、百聞は一見にしかずということでビフォアーアフターを掲載しています。

(体の個人差もお大きいため、確実に変わるとも申し上げられません)

当方成熟した理論派ではないので、上記の説明がベストとは思いませんが、この場でできる限りの回答をさせていただきました。

A2 補足

ただ、この問い合わせを頂いて、当方で作成したGIFアニメに大きな反省点も見つかりました。

上記の「脳(脳脊髄液)」にあたる水色の最下層を見ると、

まるで頭蓋骨の下に脳ではなくて水分で埋め尽くされている(と当方が考えている)かのような誤解を与えてしまいかねません。

これはまずいと正直に反省しました。

先に当方で作成したGIFアニメに

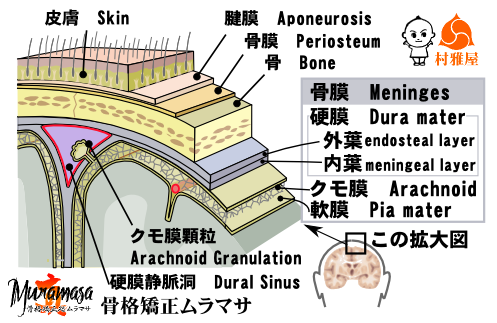

関係するのは頭皮付近の部分ですが、

頭皮付近の構造はざっくり下記のようになっています。

<頭部表面(頭蓋骨含む)の断面図>

(※ 上記、Mysid様がWikipedia"dura mater"にアップされたsvg画像データに手を加えています。※クモ膜顆粒の位置について要修正)

実際に水分で多く満たされるのは、上記の図では「クモ膜」の部分です。

(クモ「膜」という名前はついていますが、クモ膜小柱という糸が張り巡らされた「空間」「空洞」であり、この部分が脳脊髄液で満たされていると考えてください。「クモ膜下層」とも呼ばれます。)

上記の図以外では、脳の内部にある脳内の各脳室・各管ということになります。

<頭蓋骨内で脳脊髄液が満ちている部分>

| 脳の内側空洞 |

脳の外側空洞 |

側脳室

第三脳室

中脳水道

第四脳室

下方の脊髄中心管 |

クモ膜下層

(脳全体の表面) |

(→もう少し細かい部分について、

参考までに別ページに記載します。)

以上、脳全体を水のようにイメージしてGIF作成してしまったこと対する補足ですが、実際脳はとても柔らかいもので、施術をするときに、頭蓋骨の中に硬い脳があるといイメージでは普段施術をしていません。

頭蓋骨の中に水袋が入っているようなもの、というイメージで普段施術をしているので、2017年1月のGIF作成時では特に違和感を感じず作業してしまったのだと思います。

(母校マードック大学で、人間のものではありませんが擬似的に新鮮な羊の脳を解剖する講義があり、実際に手で触って柔らかさを確認しています。)

以後は慎重になろうと思います。

以上、参考になれば幸いです。

お申し込み・問い合わせ